“목적의식 없이 오는 학생이 많다”

쿠마모토 의료현장, 한국 대학생 실습 태도에 일침

“무엇을 위해 현장학습 프로그램에 참가했는지, 분명한 목적의식을 가지고 와주시기 바랍니다. 그리고 지금 자신이 어디에 있는지를 자각해 주시기 바랍니다.”

지난 11월 7일 오전, 구마모토시의 종합병원 ‘아케보노 클리닉’을 방문한 자리에서, 해당 병원의 간호부장은 이같이 말하며 한국의 대학과 학생들에게 꼭 전해 달라고 당부했다. 목소리는 낮았지만, 그 속에는 진심 어린 절박함이 담겨 있었다.

아케보노 클리닉은 최근 한국의 대학에서 파견된 학생들을 현장실습생으로 받아들이고 있다. 그러나 현지관리기관은 “전문용어보다 더 중요한 것은 기본적인 일본어 의사소통 능력”이라며 “최소한 일본어능력시험(JLPT) N3 수준은 되어야 병원에서 실습이 가능하다”고 강조했다.

병원 측은 일본어가 통하지 않는 학생들과의 소통 문제를 해결하기 위해 통역기기까지 구입했다고 한다. 그럼에도 불구하고 실습 중 의사소통이 원활하지 않아 현장 지도에 어려움을 겪고 있다고 전했다.

또한 간호부장은 “최근에는 실습 중에 휴대전화로 게임을 하는 학생이 있다는 보고를 받았다”며 안타까움을 드러냈다. 실제로 2주 전, 병원은 현지 교육기관인 ‘코토칼리지’를 통해 이 같은 사실을 공식적으로 전달했다고 한다.

현장에서는 단순히 언어의 문제가 아니라, 학습태도와 책임감의 문제가 더 심각하다는 지적도 나오고 있다. “현장학습은 관광이 아닙니다. 스스로 배움의 목적을 가지고 참여해야 합니다.” 현지 관계자의 말은 실습 중인 한국 대학생들뿐 아니라, 이 프로그램을 운영하는 국내 대학들에게도 깊은 울림을 준다.

「目的意識のない学生が多い」

熊本の医療現場、韓国大学生の実習態度に苦言

「何のために現場学習プログラムに参加しているのか、明確な目的意識を持って来てください。そして今、自分がどこにいるのかを自覚してください。」

11月7日午前、熊本市の総合病院「あけぼのクリニック」を訪問した際、同院の看護部長はこう語り、韓国の大学および学生たちに必ず伝えてほしいと強く訴えた。声は穏やかだったが、その中には切実で真剣な思いが込められていた。

あけぼのクリニックは、最近韓国の大学から派遣された学生を現場実習生として受け入れている。しかし現地管理団体は、「専門用語よりも重要なのは、基本的な日本語でのコミュニケーション能力です」と述べ、「少なくとも日本語能力試験(JLPT)N3レベルでなければ、病院での実習は難しい」と強調した。

病院側は、日本語が通じない学生との意思疎通の問題を解決するために、通訳機器まで購入したという。それにもかかわらず、実習中のコミュニケーションが円滑に進まず、現場指導に支障をきたしていると明かした。

また看護部長は、「最近では実習中に携帯電話でゲームをしている学生がいるという報告も受けました」と残念そうに語った。実際、2週間前に病院は現地の教育機関「湖東カレッジ」を通じて、この事実を正式に伝達したという。

現場では、単に言語の問題にとどまらず、学ぶ姿勢や責任感の欠如がより深刻な問題として指摘されている。「現場学習は観光ではありません。自ら学ぶ目的を持って参加しなければなりません。」現地関係者の言葉は、実習中の韓国大学生たちはもちろん、このプログラムを運営する韓国の大学にも深い示唆を与えている。

그 학생은 한국 안산에 있는 전문대학에서 파견된 실습생이었다. 실습 전, “근무 중에는 휴대전화를 사용하지 말 것”이라는 사전교육이 있었지만, 이 사안은 학생 개인의 일탈로만 보기 어렵다는 지적이 나온다.

현지 관계자는 “일본어 실력이 부족하고 동기가 불분명한 학생을 본인의 실적을 위해 억지로 참가시킨 대학 측 담당자에게도 책임이 있다”고 말했다.

더구나 해당 대학 담당자는 지난 11월 7일 현장 시찰을 명목으로 병원을 방문했으나, 명함조차 지참하지 않은 채 방문했다. 병원을 찾아오면서도 감사 인사나 학교 기념품 하나 없이, 자신이 일본 측에 보냈던 '엉터리 공문'으로 인한 뒷탈을 수습하려는 모습만 보였다는 것이 현지 관계자의 전언이다. 그러나 그 ‘뒷탈’은 정작 본인이 직접 쿠마모토까지 와서 스스로 초래한 일이었다. 현지에서는 “이처럼 예의없는 방문은 보기 드물다”며 깊은 실망감을 드러냈다.

현지관계자는 “학생보다 오히려 대학 직원의 태도가 더 실망스러웠다”며 “이런 식의 파견이라면 앞으로 해당 대학과의 협력은 신중히 검토할 수밖에 없다”고 밝혔다.

이번 사례는 해외 현장실습 프로그램이 단순한 ‘해외 실적 쌓기용’으로 변질될 경우 어떤 문제가 발생할 수 있는지를 보여준다.

전문가들은 “학생 선발부터 언어·직업윤리 교육까지 대학의 체계적 관리가 필수”라며 “국제교류가 진정한 교육의 장이 되려면, 파견 주체의 책임의식이 먼저 바로 서야 한다”고 지적했다.

その学生は、韓国の短期大学から派遣された実習生であった。実習前には「勤務中は携帯電話を使用しないこと」という事前教育が行われていたが、この件は単に学生個人の逸脱行為として片づけられる問題ではないとの指摘が出ている。

現地関係者は、「日本語能力が不足しており、動機も不明確な学生を、自分の業績のために無理やり参加させた大学側の担当者にも責任がある」と語った。

さらに、当該大学の担当者は11月7日、「現場視察」を名目に病院を訪れたが、名刺すら持参していなかったという。病院を訪問しながらも感謝の挨拶も学校の記念品の一つもなく、自身が日本側に送った“いい加減な公文”によって生じたトラブルを収拾しようとする姿だけが目立ったと、現地関係者は伝えている。しかし、その「トラブル」は、実は本人が熊本まで来て自ら引き起こしたものであった。現地では「これほど非礼な訪問は滅多にない」と深い失望の声が上がった。

現地関係者は「学生よりもむしろ大学職員の態度のほうが残念だった」と述べ、「このような形での派遣であれば、今後はその大学との協力を慎重に検討せざるを得ない」と明らかにした。

今回の事例は、海外現場実習プログラムが単なる「海外実績づくりの手段」に変質した場合、どのような問題が生じるかを示している。

専門家たちは「学生の選抜から語学・職業倫理教育に至るまで、大学による体系的な管理が不可欠だ」とし、「国際交流が真の教育の場となるためには、派遣する主体の責任意識がまず確立されるべきだ」と指摘している。

“빛 좋은 개살구”에서 15년 —

한국 교육부의 16주 해외인턴십, 지금은 달라졌나

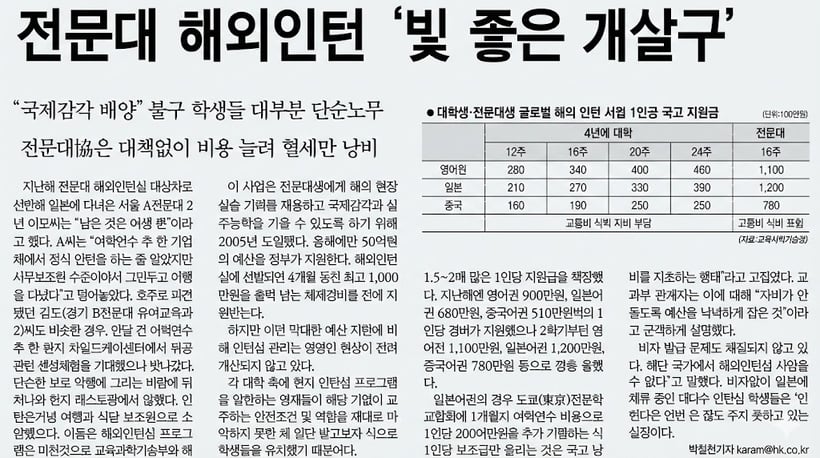

한국 교육부가 ‘16주 해외인턴십(해외현장학습)’ 사업을 시작한 것은 2006년이다.

그 이전까지는 한국산업인력공단이 운영하던 해외인턴 파견 사업이었으나, 이후 대학 중심의 교육사업으로 이관되었다.

이 프로그램은 전국의 4년제와 전문대학에서 선발된 학생들이 한 학기(16주) 동안 해외 기업·기관에서 인턴십(직장체험)을 수행하고, 18~22학점을 온전히 취득할 수 있도록 한 제도다. 어학연수와 직장 체험을 병행할 수 있는 “파격적인 제도”로 평가받으며 도입 초기에는 큰 기대를 모았다.

■ 모든 비용은 세금으로, 학생 부담은 ‘식비뿐’

해외 현장학습에 참여하는 학생들은 정부 예산으로 항공료, 숙소비, 전기·가스·수도요금, 현지 교육비와 지원비 등을 지원받는다. 학생 본인이 부담하는 비용은 현지 식비와 교통비 정도로, 사실상 “국비로 다녀오는 한 학기 유학”에 가깝다. 한 대학 관계자는 “숙사비와 생활비가 면제되다시피 하니, 경비만 놓고 보면 국내에서 한 학기 보내는 것보다 훨씬 경제적”이라고 말했다.

■ 그러나 “주요대학은 외면”… 세 가지 이유

그럼에도 불구하고 서울과 주요 거점대학의 참여율은 낮다. 이유는 세 가지다.

첫째, 한 학기 수업과목을 통째로 해외 현장실습으로 대체하면서 18~22학점을 인정하는 방식에 대학들이 동의하지 않기 때문이다.

둘째, 이미 교환유학·복수학위 등 다양한 국제교류 프로그램이 활성화돼 있어, 졸업을 앞둔 학생들이 굳이 해외현장학습을 선택하지 않는다는 점이다.

셋째, 이 사업은 ‘저소득층 및 취업취약계층’ 학생을 우선 선발 대상으로 하며, 해당 계층에게는 지원금이 30% 추가 지급되기 때문이다. 결국 이 제도는 사회적 배려층 지원 프로그램의 성격을 띠게 되었다.

■ 독일·프랑스의 유사 제도와의 차이

비슷한 제도는 프랑스와 독일에서도 오래전부터 시행되고 있다. 독일의 경우, 학생이 스스로 원하는 국가와 실습기관을 찾아 대학에 제안하면, 대학이 해당 기관과 계약을 맺고 학생을 파견하는 방식이다. 경비는 한 달 약 300유로(약 50만 원)의 장학금이 지급되며, 항공비 일부가 지원된다.

비자, 숙소, 생활관리 등은 전적으로 학생 개인의 책임이다. 유럽 내 인턴십은 Erasmus+, 유럽 외 지역은 PROMOS 프로그램을 통해 운영된다. 이들은 자율성과 책임을 바탕으로 하며, 학생 스스로가 실습 기회를 개척한다는 점에서 교육적 성격이 뚜렷하다.

■ “응석받이식 행정”… 구조적 한계 여전

이에 비해 한국의 해외현장학습은 대학 졸업을 앞둔 학생에게 ‘유치원식’ 행정관리로 운영되고 있다는 지적이 이어진다.

해외 현장에서조차 학생 개개인의 자율성보다는 관리와 통제가 우선되고, 대학과 정부는 여전히 “파견 실적”을 중심으로 사업을 운영한다는 비판이다.

2006년 이후 21년간 이어진 교육부의 16주 해외인턴십 사업은 여전히 ‘빛 좋은 개살구’라는 비판에서 완전히 자유롭지 못하다. 학생과 대학, 그리고 정부 모두가 ‘실적’이 아닌 ‘교육’의 본질로 돌아갈 때, 이 프로그램은 비로소 진정한 국제교육의 장이 될 것이다.

「見かけ倒しのあんず」から15年

韓国教育部の16週間海外インターンシップ、今は変わったのか

韓国教育部が「16週間海外インターンシップ(海外現場学習)」事業を開始したのは2006年である。

それ以前までは韓国産業人力公団が運営していた海外インターン派遣事業であったが、その後、大学中心の教育事業として移管された。

このプログラムは、全国の4年制大学および専門大学から選抜された学生が1学期(16週間)の間、海外の企業・機関でインターンシップ(職場体験)を行い、18〜22単位を取得できるという制度である。語学研修と職場体験を並行できる「画期的な制度」として導入当初は大きな期待を集めた。

■ すべての費用は税金で、学生負担は「食費のみ」

海外現場学習に参加する学生は、政府予算で航空券、宿泊費、電気・ガス・水道料金、現地の教育費および支援費などが支給される。学生本人が負担するのは現地での食費や交通費程度で、実質的には「国費による1学期の留学」に近い。ある大学関係者は「宿舎費や生活費がほとんど免除されるので、費用面だけで見ると国内で1学期を過ごすよりもずっと経済的だ」と述べている。

■ それでも「有名大学は敬遠」——3つの理由

にもかかわらず、ソウルおよび主要拠点大学の参加率は低い。その理由は3つある。

第一に、1学期の授業科目を丸ごと海外現場実習に置き換え、18〜22単位を認定する方式に大学側が同意していない点である。

第二に、すでに交換留学やダブルディグリーなどの国際交流プログラムが充実しており、卒業を控えた学生たちはあえて海外現場学習を選ばないという点である。

第三に、この事業は「低所得層および就職弱者層」の学生を優先的に選抜対象としており、該当する層には支援金が30%上乗せされるため、結果的に社会的配慮対象支援プログラムの性格を帯びるようになった。

■ ドイツ・フランスの類似制度との違い

同様の制度はフランスやドイツでも以前から実施されている。ドイツの場合、学生が自ら希望する国と実習機関を探して大学に提案し、大学がその機関と契約を結んで派遣する方式だ。経費としては月約300ユーロ(約5万ウォン)の奨学金が支給され、航空費の一部も支援される。

ビザ、宿泊、生活管理などはすべて学生本人の責任であり、ヨーロッパ内のインターンシップはErasmus+、ヨーロッパ外はPROMOSプログラムを通じて運営されている。これらは自律性と責任を基盤とし、学生自身が実習機会を開拓するという教育的性格が明確である。

■ 「甘やかし型行政」——構造的限界は依然として

これに対して韓国の海外現場学習は、大学卒業を控えた学生に対して「幼稚園型」の行政管理で運営されているとの批判が続いている。

海外の現場においても、学生一人ひとりの自主性よりも管理と統制が優先され、大学と政府は依然として「派遣実績」を中心に事業を運営しているとの指摘がある。

2006年以降21年間続く教育部の16週間海外インターンシップ事業は、依然として「見かけ倒しのあんず(빛 좋은 개살구)」という批判から完全に自由ではない。

学生、大学、そして政府のすべてが「実績」ではなく「教育」の本質に立ち返るとき、このプログラムは真の国際教育の場となるであろう。

“비자도 모르고 보낸 인턴십”

한국 교육부의 16주 해외현장학습, 일본에서는 ‘불법체류 위험’까지

한국 교육부가 주관하는 ‘16주 해외현장학습(해외인턴십)’ 프로그램은 대학생들에게 한 학기 동안 외국 기업이나 기관에서 직장체험을 할 기회를 제공하는 제도다.

그러나 이 프로그램을 일본 등 외국에서 실제로 운영하기 위해서는 비자(재류자격), 숙소, 현지 관리기관, 실습기관이라는 네 가지 큰 장벽을 넘어야 한다.

■ 첫 관문은 ‘비자’

우선, 타국에 입국하기 위해서는 반드시 합법적인 재류자격을 취득해야 한다. 한국 교육부가 운영하는 16주 해외현장학습의 경우, ‘문화활동비자’가 적법한 형태다. 이 비자는 비영리 활동, 예술·교육·문화 교류 등 ‘교육 목적’의 체험에 해당하기 때문이다. 반면, ‘특정활동 제9호고시 비자’는 주로 베트남, 네팔, 인도네시아 등 아시아 국가의 학생들이 온천여관이나 요양병원 등에서 단순노동을 수행할 때 발급되는 비자이다. 일본 정부는 이를 “고기능(高機能) 외국인 확보를 위한 제도”라고 설명하지만, 실제로는 최저임금 단순노동을 제공하는 형태로 운영되고 있다. 따라서 한국 대학생이 ‘전공 관련 학점 취득’을 목적으로 하는 현장학습에 이 비자를 사용하는 것은 제도 취지와는 맞지 않는다. “돈도 벌고 학점도 받으니 좋은 것 아니냐”는 취지로 발언하는 일부 대학 관계자가 있다. 그러나 그러한 태도는 대학이 존재하는 이유를 망각한 것이며, 교육부의 ‘해외현장학습’이 무엇을 위한 국고사업인지조차 분별하지 못하는 처사이다.

물론 지방의 일부 열악한 대학이 그러한 운영 방식도 ‘교육’이라고 주장할 수는 있을 것이다. 하지만 그럴 바에는 국민 세금을 학생 1인당 900만 원씩 투입해 낭비할 것이 아니라, 워킹홀리데이 비자나 취업비자 등 정식 제도를 통해 개호시설이나 지방 숙박업소 등으로 자교 학생들을 파견하면 될 일이다. 현실적으로 학생들은 ‘1인당 900만 원의 국고지원’과 ‘한 학기 20학점을 A학점으로 인정받는 기회’가 보장되지 않는다면, 굳이 일본의 지방도시의 노동현장을 스스로 선택해 찾아가지 않는다. 결국 해당 사업이 교육의 이름으로 운영되더라도, 실질은 국고를 동원해 학생들에게 단순노동을 유도하는 구조로 전락시키고 있다.

■ 숙소 구하기조차 ‘난관’

두 번째는 숙소 문제다. 일본에서 외국인이 단기(4개월) 계약으로 거주할 수 있는 숙소를 구하는 일은 여전히 쉽지 않다. 특히 지방 중소도시에서는 외국인 대상 주거지가 거의 없고, 도쿄나 오사카 같은 대도시에서조차 보증인, 가구 완비, 단기계약 제한 등으로 학생들이 큰 어려움을 겪는다.

이에 따라 한국 학생들은 주로 한국계 중개업자나 쉐어하우스를 통해 숙소를 마련하지만, 4개월 단기 계약이 가능한 곳은 제한적이다. 안정적이고 안전한 주거 환경을 확보하는 것은 현장학습 운영에서 가장 현실적인 과제 중 하나로 꼽힌다.

■ 현지 교육기관과 실습처 확보 — “말이 안 통한다”

세 번째로 필요한 것은 학생을 관리하고 지도할 현지 교육기관의 협력이다.

하지만 일본 내에서 단기연수 학생을 받아 관리 책임을 지려는 기관은 많지 않다. 언어 장벽과 행정 부담, 그리고 법적 리스크 때문이다.

네 번째는 실습기관(기업, 병원, 단체) 확보다.

한국 학생들은 대체로 일본어 실력이 충분하지 않아, 현지 기업이 실습생으로 받아들이기를 꺼리는 경우가 많다. 일본 기업 입장에서는 “업무를 가르치고 관리해야 하는 번거로움과 내부정보 유출 위험”을 부담으로 느끼며, 실제로 일본 대학생에게 인턴십 기회를 우선 제공하는 것이 현실이다. 특히 9~10월은 일본 대학의 인턴십 시즌으로, 기업들이 외국인 학생을 받을 여유가 거의 없다.

■ “호주는 되는데 왜 일본은 안 되냐?” — 2006~2012년의 시행착오

한국 교육부는 2006년부터 이 사업을 본격화했지만, 당시에는 일본 비자 제도에 대한 이해가 부족했다. 호주에서 워킹홀리데이(Working Holiday) 비자로 인턴십을 허용했던 사례를 근거로, 일본에서도 같은 방식으로 학생을 파견할 수 있다고 판단한 것이다.

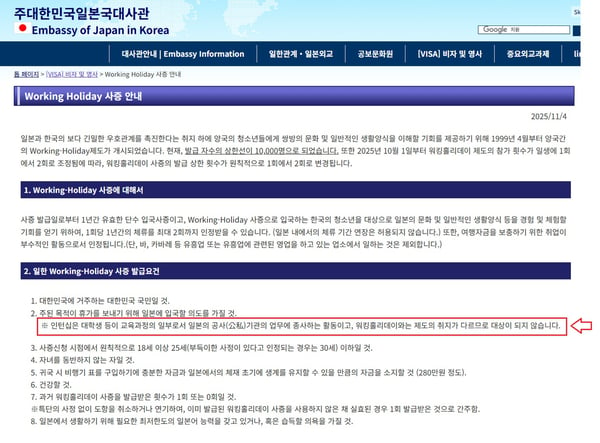

실제로 2006년부터 2012년 사이, 일부 대학과 한국전문대학협의회는 학생들에게 워킹홀리데이 비자로 일본 인턴십을 권유했다. 하지만 일본의 워킹홀리데이 제도는 ‘교육과정의 일부로 활동하는 인턴십’을 명백히 금지하고 있다. 이는 일본 정부가 2010년 무렵 대사관 홈페이지를 통해 공식적으로 명시한 내용이다.

결국 2012년경, 일본의 전통여관(온천여관) 등에서 워킹홀리데이 비자로 현장학습 중이던 한국 대학생들이 일제 단속에 걸려 추방당하는 사건이 발생했다. 이후 한국 대학과 교육부는 일본의 ‘문화활동비자’와 ‘워킹홀리데이 비자’의 차이를 뒤늦게 인식하게 되었고, 호주와 일본의 제도적 차이 역시 인정하기에 이르렀다.

■ 일본의 ‘인턴십비자’와 ‘기능실습제도’의 본질

일본은 2009년 ‘기능실습비자’를 신설하며, 2025년까지 약 50만 명의 외국인 단순노동자를 국제공헌 명목으로 수용해 왔다. 그러나 실제로는 가족 초청과 임신이 금지되고, 5년 이내 귀국을 강제하는 등 ‘노동력 수입’에 가까운 구조를 갖고 있다.

‘특정활동비자(제9호고시)’ 역시 이런 구조의 연장선상에 있다. 외국인 노동자 확보를 위한 통로로 활용되는 경우가 많아, 한국 대학생들이 학점 취득형 실습으로 참여하기에는 제도적으로나 교육적으로 적절하지 않다.

비자의 종류는 나라별로 모두 다르다. 한국에서 존재하는 재류자격이 일본에는 없고, 일본에만 존재하는 비자 유형이 한국이나 호주에는 존재하지 않기도 한다. 예를 들어, 한국의 ‘계절근로(E-8) 비자는 일본에는 없다. 이는 각국이 자국의 노동시장과 교육체계, 그리고 사회적 수용 능력에 따라 비자제도를 독자적으로 운영하기 때문이다. 따라서 동일한 목적의 프로그램이라 하더라도 나라별로 적용 가능한 비자 유형은 전혀 다를 수 있다.

■ 워킹홀리데이 확대에도 불구, 인턴십은 예외

한일 양국은 ‘워킹홀리데이 협약’을 통해 2025년 10월부터는 2회(최대 2년)까지 비자를 발급받을 수 있도록 합의했다. 워킹홀리데이는 여행, 체험, 단기 취업, 어학연수를 모두 허용하는 이상적인 청년교류 비자다.

그러나 일본 정부는 이 비자를 통해 교육과정 일부로 활동하는 인턴십을 수행하는 것은 불가하다고 명확히 규정하고 있다. 즉, 워킹홀리데이로 일본 기업에 인턴으로 들어가는 것은 제도 취지에 어긋나는 행위다.

일본대사관 관계자는 “호주에서는 가능하지만 일본에서는 불가한 이유를 한국 측이 이해하지 못한 채 학생을 워킹홀리데이 비자로 현장학습을 위해 파견하던 시절이 있었다”며 “당시 일본 법무성 관계자들도 어이없어했다”고 전했다.

■ 제도의 본질로 돌아가야

해외 현장학습은 교육과 경험의 기회를 넓히기 위한 제도이지만, 비자 체계와 현지 여건을 무시한 행정적 접근은 학생들을 불법체류 위험에 노출시킬 수 있다.

전문가들은 “해외 인턴십은 ‘실적용 사업’이 아니라, 제도적 합법성과 교육적 정당성을 확보한 ‘교육 프로그램’으로 운영되어야 한다”고 강조한다.

「ビザも知らずに派遣されたインターンシップ」

韓国教育部の16週間海外現場学習、日本では「不法滞在の危険」まで

韓国教育部が主管する「16週間海外現場学習(海外インターンシップ)」プログラムは、大学生に1学期間、外国の企業や機関で職場体験をする機会を提供する制度である。

しかし、このプログラムを日本など海外で実際に運営するためには、「ビザ(在留資格)」「宿舎」「現地教育管理機関」「実習機関」という4つの大きな壁を越えなければならない。

■ 最初の関門は「ビザ」——選択肢は2つだけ

まず、他国に入国するためには必ず合法的な在留資格を取得しなければならない。日本の出入国在留管理庁は、外国の大学生が日本で職場体験を行う場合、「文化活動ビザ」または「インターンシップビザ(告示第9号)」のいずれかを選択するよう定めている。

韓国教育部が実施する16週間海外現場学習の場合、「文化活動ビザ」が適法な形である。このビザは非営利活動や芸術・教育・文化交流など「教育目的」の体験に該当するためだ。

一方、「インターンシップビザ(告示第9号)」は、主にベトナム・ネパール・インドネシアなどのアジア諸国の学生が温泉旅館や介護施設などで単純労働を行う際に発給される。

日本政府はこれを「高度外国人材の受入れ制度」と説明しているが、実際には最低賃金の単純労働を提供する仕組みとして運用されている。

したがって、韓国の大学生が「専攻関連の単位取得」を目的にこのビザを使うことは制度の趣旨に反している。

■ 宿舎探しも「難関」

次に問題となるのは宿舎の確保である。日本で外国人が短期(4か月)契約で住居を借りることは依然として容易ではない。

特に地方都市では外国人向け住宅がほとんどなく、東京や大阪のような大都市でも保証人、家具付き条件、短期契約の制限などで学生が苦労するのが現状だ。

そのため韓国の学生たちは主に韓国系の仲介業者やシェアハウスを通じて住居を確保しているが、4か月の短期契約が可能な物件は限られている。

安定的で安全な居住環境の確保は、現場学習を運営するうえで最も現実的な課題の一つとなっている。

■ 現地教育機関と実習先の確保——「言葉が通じない」

3つ目に必要なのは、学生を管理・指導する現地教育機関との連携である。

しかし日本国内で短期研修の学生を受け入れ、管理責任を負う機関は多くない。

言語の壁、行政的な負担、法的リスクがその理由だ。

4つ目は実習機関(企業・病院・団体)の確保である。

韓国の学生は一般的に日本語能力が十分でないため、現地企業が実習生として受け入れることをためらうケースが多い。

日本企業の立場では、「業務指導や管理の手間、内部情報流出のリスク」を負担に感じ、実際には日本人大学生を優先的にインターンとして受け入れるのが現実である。

特に9〜10月は日本の大学のインターンシップシーズンであり、外国人学生を受け入れる余裕がほとんどない。

■ 「オーストラリアではできるのに、なぜ日本ではダメなのか?」——2006〜2012年の試行錯誤

韓国教育部は2006年から本格的にこの事業を進めたが、当時は日本のビザ制度に対する理解が不足していた。

オーストラリアではワーキングホリデービザでインターンシップを許可していた事例を参考に、日本でも同じ方式で学生を派遣できると判断したのである。

実際、2006年から2012年の間に、一部の大学や韓国専門大学協議会は学生にワーキングホリデービザでの日本インターンシップを勧めていた。

しかし、日本のワーキングホリデー制度では「教育課程の一部として行うインターンシップ」を明確に禁止している。

これは日本政府が2010年前後に大使館ホームページで公式に明記した内容である。

結果として2012年頃、日本の温泉旅館などでワーキングホリデービザを利用して現場学習を行っていた韓国の大学生が一斉に摘発・強制送還される事件が発生した。

その後、韓国の大学と教育部は日本の「文化活動ビザ」と「ワーキングホリデービザ」の違いをようやく認識し、オーストラリアと日本の制度的差異も認めるに至った。

■ 日本の「インターンシップビザ」と「技能実習制度」の本質

日本は2009年に「技能実習ビザ」を新設し、2025年までに約50万人の外国人単純労働者を「国際貢献」の名目で受け入れてきた。

しかし実際には、家族の呼び寄せや妊娠を禁止し、5年以内の帰国を義務づけるなど、「労働力輸入」に近い構造を持っている。

「インターンシップビザ(告示第9号)」もまたこの構造の延長線上にある。

外国人労働者を確保するための通路として利用されることが多く、韓国の大学生が単位取得型実習として参加するには制度的にも教育的にも適していない。

ビザの種類は国によってすべて異なる。

韓国に存在する在留資格が日本にはなく、日本特有のビザタイプが韓国やオーストラリアには存在しない場合もある。

たとえば、韓国の「季節労働(E-8)ビザ」は日本には存在せず、逆に日本の「文化活動ビザ」や「インターンシップビザ(告示第9号)」は韓国やオーストラリアにはない。

これは各国が自国の労働市場・教育体系・社会的受入れ能力に応じて独自のビザ制度を運営しているためである。

したがって、同じ目的のプログラムであっても国ごとに適用可能なビザの種類はまったく異なる場合がある。

■ ワーキングホリデー拡大にもかかわらず、インターンシップは例外

韓日両国は「ワーキングホリデー協定」により、2025年10月からは最大2回(最長2年間)までビザを取得できるよう合意している。

ワーキングホリデーは旅行・体験・短期就労・語学研修をすべて許可する理想的な青年交流ビザである。

しかし、日本政府はこのビザを利用して教育課程の一部として活動するインターンシップを行うことを明確に禁止している。

つまり、ワーキングホリデーで日本企業にインターンとして参加するのは制度の趣旨に反する行為である。

日本大使館関係者は「オーストラリアでは可能だが日本では出来ない理由を韓国側が理解しないまま、学生をワーキングホリデービザで派遣していた時期があった」とし、「当時、日本法務省の関係者も呆れていた」と語った。

■ 制度の本質に立ち返るべき時

海外現場学習は教育と経験の機会を広げるための制度だが、ビザ体系や現地の実情を無視した行政的な運用は、学生を不法滞在の危険にさらす可能性がある。

専門家たちは「海外インターンシップは“実績づくりのための事業”ではなく、制度的合法性と教育的正当性を確保した“教育プログラム”として運営されるべきだ」と強調している。

이 기사는 15년전의 2010년7월12일 한국일보(韓国日報) 기사이다. 그런데 2025년 11월 기사라고 해도 전혀 손색이 없는 기사이다. 15년이 지났어도 여전히 교육부와 한국장학재단은 비자 종류를 분간하지 못하고 '교육'과 '단순노동' 을 구분하지 못하고 교육부 예산을 낭비하고 있다.

“비자발급은 전쟁이다”

16주 일본현장학습, 서류 한 장에 달린 청춘들의 여름

한국 교육부가 2006년부터 21년째 매년 시행하고 있는 ‘16주 일본현장학습’은 단순한 해외연수 프로그램이 아니다. 학생들이 비행기에 오르기까지는 수개월에 걸친 행정 절차와 수십 차례의 서류 검토, 그리고 ‘기적에 가까운 일정 관리’가 뒤따른다.

그 과정은 정부나 대학의 책상 위에서는 간단한 표 하나로 보이지만, 현장에서는 매년 같은 시기에 피를 말리는 싸움이 반복된다.

■ 네 개의 산, 그리고 그중 첫 번째 — ‘비자발급’

앞서 언급한 네 가지 조건 — 비자, 숙소, 현지 교육기관, 실습처 확보 — 는 한국의 대학생들이 일본에서 16주간의 현장학습을 실현하기 위해 반드시 넘어야 할 관문이다. 그러나 그중에서도 비자 발급 과정은 가장 험난한 산이다.

매년 9월 1일에 학생들이 일본행 항공기에 탑승해야 하기 때문에, 역산하면 늦어도 5월 중순까지는 참가자 명단이 확정되어야 한다. 이때부터 ‘시간과의 전쟁’이 시작된다.

■ “5월 15일 명단 확정 → 9월 1일 출국”… 숨 막히는 일정표

기대되는 일정표는 다음과 같다.

5월 15일 : 참가자 명단 확정

5월 30일까지 : 학생 서류 접수 (잔고증명서, 여권, 사진 등)

6월 10일까지 : 대학 관련 서류 제출

6월 20일까지 : 재류자격인정증명서(COE) 신청서 작성

6월 25일 : 일본 입국관리국에 일괄 신청

8월 20일 : COE(재류자격인정증명서) 발급

8월 25일 : 주한 일본영사관에 비자 신청

8월 31일 : 비자 발급 완료

9월 1일 : 일본으로 출국

이 과정이 순조롭게 진행되면 ‘성공적인 케이스’에 속한다. 그러나 실제로는 이 일정이 지켜지는 경우가 드물다. 2025년도에도 24명 학생서류가 겨우 수집된 시점은 6월 중순이었다.

■ 여권 하나, 이름 하나에 멈추는 절차

가장 흔한 문제는 학생 서류 지연이다. 참가자 중 한 명이라도 여권이 없거나, 여권 유효기간이 6개월 미만이거나, 개명 절차 중이라면 모든 서류 제출이 중단된다.

비자 신청은 ‘개별 접수’가 아니라 ‘전체 명단 일괄 제출’ 방식이기 때문이다. 단 한 명의 누락도 허용되지 않는다. 결국 모든 학생이 서류를 완비할 때까지 기다려야 한다.

더 큰 문제는 교육부 예산 확정과 대학 선발 일정의 지연이다. 대학의 행정 절차가 늦어질수록, 비자 발급 일정은 점점 압박받는다. 실제로 6월이 되어서야 참가자 확정명단을 받아볼 수 있다.

■ 2025년에도 ‘비자 대란’… 결국 외교경로로 해결

2025년도 역시 예외가 아니었다.

8월 말까지도 일본 입국관리국에서 ‘재류자격인정증명서’ 허가가 내려오지 않아 24명의 학생이 출국을 앞두고 발이 묶였다.

결국 주일한국영사관의 도움으로 서울의 주한일본대사관에 직접 특별조치를 요청했고, 비자를 간신히 발급받을 수 있었다. 그렇게 해서야 8개 대학의 학생 24명이 9월 1일 무사히 출국했다.

한 관계자는 “문화활동비자를 받는 과정은 말 그대로 전쟁”이라며 “학생 한 명, 서류 한 장이 지연되면 수십 명의 일정이 한꺼번에 무너질 수 있다”고 토로했다.

■ “21년째 반복되는 행정의 미로”

한국교육부의 16주 일본현장학습은 2006년 이후 21년간 매년 시행되고 있지만, 현장의 코디네이터와 협력단체는 여전히 같은 문제를 되풀이하고 있다.

비자, 숙소, 기관, 실습처 — 이 네 가지는 매년 바뀌지 않는 과제다.

특히 비자 문제는 일본의 행정 특성과 외국인 관리제도에 대한 이해가 부족한 상태에서 “현장의 고민과 외교적 설득”으로 유지되고 있는 실정이다.

현장에서는 그것이 수개월간의 서류 싸움과 긴박한 협상으로 이어진다. “학생들이 일본행 비행기에 오르기까지는, 밤샘과 절박함이 있다."

「ビザ発給は戦争だ」

16週間日本現場学習、たった一枚の書類にかける若者たちの夏

韓国教育部が2006年から21年にわたり毎年実施している「16週間日本現場学習」は、単なる海外研修プログラムではない。

学生たちが飛行機に乗るまでには、数か月に及ぶ行政手続き、数十回にわたる書類確認、そして「奇跡に近いスケジュール管理」が必要となる。

その過程は政府や大学の机上では単なる表の一行にしか見えないが、現場では毎年同じ時期に命を削るような戦いが繰り返されている。

■ 四つの山、そして最初の山——「ビザ発給」

前述した四つの条件——ビザ、宿舎、現地教育機関、実習先の確保——は、韓国の大学生が日本で16週間の現場学習を実現するために必ず越えなければならない関門である。

その中でも最も険しいのが、ビザ発給のプロセスだ。

毎年9月1日に学生たちは日本行きの航空機に搭乗しなければならない。逆算すると、遅くとも5月中旬までに参加者名簿が確定していなければならない。

この瞬間から「時間との戦争」が始まる。

■ 「5月15日名簿確定 → 9月1日出国」——息詰まるスケジュール表

実際の手続きを見ると次の通りである。

5月15日:参加者名簿確定

5月30日まで:学生書類受付(残高証明書、パスポート、写真など)

6月10日まで:大学関連書類提出

6月20日まで:在留資格認定証明書(COE)申請書作成

6月25日:日本入管庁へ一括申請

8月20日:COE(在留資格認定証明書)発行

8月25日:駐韓日本領事館へビザ申請

8月31日:ビザ発給完了

9月1日:日本へ出国

この流れが滞りなく進めば「成功例」に分類される。

しかし実際には、このスケジュール通りに進むことはほとんどない。

2025年度も24名分の学生書類がようやく揃ったのは6月中旬のことだった。

■ パスポート1枚、名前1つで止まる手続き

最も多いトラブルは学生の書類遅延である。

参加者の中に一人でもパスポートを持っていない者、パスポート有効期限が6か月未満の者、あるいは改名手続き中の者がいれば、すべての書類提出がストップしてしまう。

ビザ申請は「個別受付」ではなく「名簿一括提出」方式のため、たった一人の欠員も許されない。

結局、全員の書類が揃うまで待たざるを得ないのだ。

さらに大きな問題は、教育部の予算確定や大学の選抜日程が遅れることだ。

大学の行政手続きが遅れれば遅れるほど、ビザ発給スケジュールは圧迫されていく。

実際、6月になってようやく最終的な参加者名簿を受け取ることが多い。

■ 2025年も「ビザ大混乱」——最終的に外交ルートで解決

2025年度も例外ではなかった。

8月末になっても日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」の許可が下りず、24名の学生が出国直前に足止めを食らった。

最終的に駐日韓国領事館に助けられてソウルの日本大使館に直接特別措置を要請し、ようやくビザを発給してもらうことができた。

その結果、8大学の学生24名が9月1日に無事出国できたのである。

ある関係者は「文化活動ビザを取るプロセスはまさに戦争だ」と述べ、「学生一人、書類一枚の遅れが数十人分のスケジュールを一気に崩壊させる」と嘆いた。

■ 「21年繰り返される行政の迷路」

韓国教育部の16週間日本現場学習は2006年以降、21年間毎年続いているが、現場のコーディネーターや協力団体は依然として同じ問題を繰り返している。

ビザ、宿舎、教育機関、実習先——この四つの課題は毎年変わらない。

特にビザの問題は、日本の行政特性や外国人管理制度への理解不足のまま、「現場の苦労と外交的説得」で何とか成り立っているのが実情である。

現場ではそれが数か月に及ぶ書類との戦い、そして緊迫した交渉に繋がる。

「学生たちが日本行きの飛行機に乗るまでには、徹夜と切実さがある」——これが現場関係者の共通の言葉である。

일본어도, 맥락 이해도 부족한 학생들… 현장교육의 허무한 단면

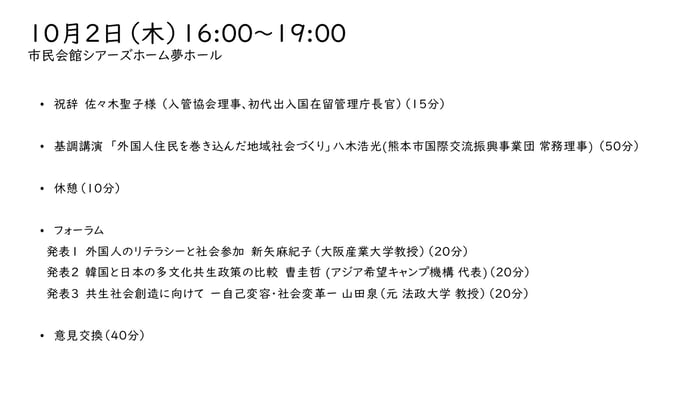

2025년 10월 2일부터 3일까지 이틀간 일본 구마모토에서 열린 ‘한일 다문화공생포럼’은 현지 교육 5주 과정을 마무리하는 특별 프로그램이었다. 일본의 입국관리청 초대장관, 그리고 일본어 교재 『みんなの日本語(민나노니혼고)』의 저자를 비롯해 한·일 양국의 다문화 전문가들이 참석한 뜻깊은 자리였다.

행사는 이틀간 총16시간 동안 진행되었으며, 첫날에는 구마모토시 국제교류회관 상무이사의 기조강연, 이어 한국과 일본의 학자 및 행정전문가들의 발표와 토론이 이어졌다. 둘째 날에는 대절버스를 이용해 지역의 다문화 현장을 직접 견학하는 일정으로 구성됐다.

■ ‘다문화공생’은 한일 정상회담의 핵심 의제였다

이번 포럼의 주제인 ‘다문화공생(多文化共生)’은 단순한 학술 주제가 아니라, 양국 정부의 핵심 협력 분야이기도 하다. 2025년 8월 23일 열린 한일 정상회담에서 이재명 대통령과 일본 총리는 6대 공동합의사항 중 하나로 ‘저출산·고령화, 인구감소, 지방소멸, 수도권 집중 문제 등 사회구조적 난제에 대한 양국의 공동 대응’을 포함시켰다. 그 키워드가 바로 ‘다문화공생’이었다.

즉, 이번 포럼은 단순한 ‘행사’가 아니라 한·일 양국 사회가 직면한 현실을 이해하고 향후 협력의 방향을 모색하는 실질적인 교육 프로그램의 정점이었다.

■ “뭐 하는 프로그램인지 모르겠다”… 현장학습의 현주소

그러나 포럼을 마친 뒤 일부 학생의 반응은 충격적이었다. 한 참가자는 “도대체 뭐 하는 프로그램인지 감이 안 잡힌다”, “왜 이런 수업을 해야 하는지 이해할 수 없다”고 말했다.

이틀간의 일정은 사전 공지를 두 차례나 거쳤고, 모든 학생이 결석 없이 참석했으며 강의 중 조는 학생도 없었다. 그럼에도 불구하고, 프로그램의 의미를 전혀 이해하지 못한 반응이 나왔다.

한 현지 관계자는 “이 정도면 교육 이전의 문제”라며 “‘다문화공생’은 일본 사회를 이해하기 위한 가장 필수적 개념인데, 그조차 감을 잡지 못했다면 애초에 참가자의 언어력과 이해력 검증부터 다시 봐야 한다”고 말했다.

日本語も、文脈理解も欠いた学生たち――

現場教育の虚しさを映す一面

2025年10月2日から3日にかけて、熊本で開催された「日韓多文化共生フォーラム」は、現地教育5週間の締めくくりとして実施された特別プログラムであった。

日本の出入国在留管理庁の初代長官、そして日本語教材『みんなの日本語』の著者をはじめ、日韓両国の多文化専門家が参加した意義深い場であった。

このフォーラムは2日間にわたり計16時間行われ、初日には熊本市国際交流振興事業団の常務理事による基調講演に続き、日韓両国の学者や行政専門家による発表と討論が行われた。

2日目は貸切バスを利用し、地域の多文化現場を直接視察するプログラムで構成された。

■ 「多文化共生」は日韓首脳会談の主要議題だった

今回のフォーラムのテーマである「多文化共生」は、単なる学術的テーマではなく、両国政府の核心的な協力分野でもある。

2025年8月23日に開催された日韓首脳会談では、李在明大統領と日本の首相が6つの共同合意事項の一つとして、「少子高齢化、人口減少、地方消滅、首都圏集中など社会構造的課題への共同対応」を掲げ、そのキーワードがまさに「多文化共生」であった。

つまり、このフォーラムは単なる「イベント」ではなく、日韓両社会が直面する現実を理解し、今後の協力の方向性を探る実践的な教育プログラムの頂点であった。

■ 「何のプログラムなのか分からない」――現場学習の現実

しかし、フォーラム終了後、一部の学生の反応は衝撃的であった。ある参加者は「何のプログラムなのか全く分からない」「なぜこんな授業を受けなければならないのか理解できない」と語った。

2日間のスケジュールは事前に2度告知され、全員が欠席なく参加し、講義中に居眠りをする学生もいなかった。それにもかかわらず、プログラムの意味を全く理解できていなかった。

現地関係者の一人は「このレベルでは教育以前の問題だ」と述べ、「『多文化共生』は日本社会を理解するうえで最も基本的な概念であり、それすら理解できないのであれば、そもそも参加者の言語力と理解力の検証から見直すべきだ」と厳しく指摘した。

■ 언어력·이해력 부재가 부른 교육의 공허함

이번 사례는 단순히 일본어 실력 부족의 문제가 아니라, ‘이해하려는 태도’ 자체가 결여된 현상을 보여준다. 행사 내용을 안내하는 자료와 일정표는 사전에 모두에게 2회 배포되었다. 그럼에도 “무슨 수업인지 모르겠다”는 반응이 나왔다는 것은 현장학습의 목적과 본질이 학생들에게 전달되지 못했음을 방증한다.

한 관계자는 “4개월간 국민 세금으로 운영되는 일본현장학습의 마지막 프로그램이 이 정도로 허무하게 끝난다면, 그 책임은 학생 개인만의 문제가 아니다”라며 “대학과 교육부 모두 참가자 선발 및 사전교육의 구조를 근본적으로 재검토해야 한다”고 지적했다.

■ “지식이 아닌 태도의 문제”

지식과 정보가 아무리 제공되어도 받아들이는 마음의 준비가 되어 있지 않다면 교육의 효과는 없다. 전문가들은 “해외현장학습은 지식을 전달하는 프로그램이 아니라, 타 문화를 이해하고 스스로의 시야를 넓히는 과정”이라며 “언어능력 이전에 ‘배우려는 자세’와 ‘겸손한 태도’가 뒷받침되지 않으면 아무리 훌륭한 프로그램이라도 공허한 행사가 될 뿐”이라고 아쉬워한다.

■ 言語力・理解力の欠如が生む教育の空虚

今回の事例は、単なる日本語能力の不足ではなく、「理解しようとする姿勢」そのものが欠落している現象を示している。

行事内容を説明する資料と日程表は事前に2回配布されていた。それにもかかわらず「何の授業か分からない」という反応が出たということは、現場学習の目的と本質が学生に全く伝わっていないことを意味する。

ある関係者は「4か月間、国民の税金で運営される日本現場学習の最終プログラムがこのように空虚に終わるのであれば、その責任は学生個人だけでなく、大学や教育部にもある」とし、「参加者選抜や事前教育の仕組み自体を根本的に見直す必要がある」と語った。

■ 「知識ではなく、姿勢の問題」

どれだけ知識や情報が与えられても、それを受け入れる心の準備ができていなければ教育の効果はない。

専門家たちは「海外現場学習は知識を教えるプログラムではなく、異文化を理解し、自らの視野を広げる過程だ」と述べ、「言語能力以前に『学ぼうとする姿勢』と『謙虚な態度』が伴わなければ、どんなに優れたプログラムであっても虚しいイベントに終わってしまう」と嘆いている。

“국민세금으로 가는 4개월 일본체험, 그만큼의 책임도 필요하다”

16주 일본현장학습, 현지에서 드러난 태도의 문제와 개선방향

한국교육부의 ‘16주일본현장학습’은 문화활동비자를 받아 출국한 뒤에도 쉽지 않은 과정이 이어진다. 참가자들은 일본 현지에서 1개월간의 적응교육을 마친 후, 각자의 전공 분야에 맞는 기관에서 직장체험(인턴십)을 하게 된다. 그러나 현장에서는 단순한 체험을 넘어 ‘참가자의 태도와 목적의식 문제’가 프로그램 운영의 가장 큰 걸림돌로 드러나고 있다.

■ 일본어 능력 부족, 의사소통이 ‘가장 큰 위험요소’

일본어능력시험(JLPT) N3 수준은 영어로 치면 TOEIC 550~600점 정도에 해당한다. 그러나 실제 참가자 중에는 N3 미달인 N4~N5 수준의 학생들도 다수 포함되어 있다. 2025년의 경우 24명 중 6명이 이에 해당했다. N4는 일본 정부가 외국인 비숙련노동자에게 요구하는 최소 언어 수준으로, 현장실습에는 턱없이 부족하다.

언어 장벽은 단순한 불편을 넘어 안전 문제로 직결되기도 한다. 병원이나 유치원 등에서는 기본적인 의사소통이 되지 않으면 사고로 이어질 위험도 있다. 이 때문에 일본 현지 교육기관 관계자들은 “전문용어보다 먼저 필요한 것은 기본적인 회화 능력”이라고 입을 모은다.

■ 동기 없는 참가, 실습 중 ‘무기력·이탈’로 이어져

일본어 실력이 부족한 학생들은 현장에 적응하지 못한 채 점점 의욕을 잃는다. 대화가 통하지 않으니 소외감을 느끼고, 실습 중 스마트폰을 하거나 근무 시간을 줄여 달라고 요구하는 사례도 발생한다. 일부는 중도 포기 의사를 밝히기도 한다.

현지 관리단체 관계자는 “실적을 채우려는 대학의 무리한 학생 선발이 문제의 근본”이라며 “열의 없는 학생을 억지로 보내면, 결국 세금 낭비와 현지 피해로 돌아온다”고 말했다.

■ “국민세금으로 가는 특별한 혜택” — 겸손과 감사의 태도 필요

이 프로그램은 4개월간의 숙소비, 광열비, 항공료, 교육비 등 모든 비용이 국민세금으로 충당되는 특혜성 사업이다. 학생 개인이 부담하는 것은 식비와 일부 교통비 정도다.

그렇기에 참가자는 자신이 ‘국가 지원을 받는 수혜자’임을 인식해야 한다.

외교관후보시험 합격자나 일본국비장학생에게조차 주어지지 않는 수준의 지원을 받는 만큼, 겸손한 자세로 현장에 임해야 한다는 것이 현지 관계자들의 공통된 지적이다.

“자부심은 좋지만, 과대한 기대와 대우를 요구하는 태도는 오히려 학습의 본질을 흐린다.

일본문화를 겸허하게 배우고 비교함으로써 시야를 넓히는 것이 진정한 목표여야 한다.”

「国民の税金で行く4か月の日本体験、それに見合う責任も必要だ」

16週間日本現場学習、現地で明らかになった態度の問題と改善方向

韓国教育部の「16週間日本現場学習」は、文化活動ビザを取得して出国した後も決して容易な道ではない。

参加者は日本現地で1か月間の適応教育を終えた後、それぞれの専攻分野に合わせた機関で職場体験(インターンシップ)を行う。

しかし、現場では単なる体験を超えて「参加者の態度と資質の問題」がプログラム運営の最大の障害として浮き彫りになっている。

■ 日本語能力の不足、意思疎通が「最大のリスク要因」

日本語能力試験(JLPT)N3レベルは、英語で言えばTOEIC550〜600点程度に相当する。

しかし実際には、参加者の中にN3未満のN4〜N5レベルの学生も多く含まれている。2025年度の場合、24名中6名が該当した。

N4は日本政府が外国人非熟練労働者に求める最低言語水準であり、現場実習には到底足りないレベルだ。

言語の壁は単なる不便さにとどまらず、安全問題に直結する。病院や幼稚園では基本的な意思疎通ができなければ事故につながる恐れもある。

そのため、日本の現地教育機関関係者たちは「専門用語よりもまず必要なのは基本的な会話能力だ」と口を揃える。

■ 動機のない参加、実習中の「無気力・離脱」に直結

日本語力の不足した学生は現場に適応できず、次第に意欲を失っていく。

会話が成り立たないため孤立感を覚え、実習中にスマートフォンをいじったり、勤務時間の短縮を求めたりする事例も発生している。

中には途中で辞退の意思を示す学生もいる。

現地の管理団体関係者は「実績を上げようとする大学側の無理な学生選抜が根本的な問題」だとし、「意欲のない学生を無理に派遣すれば、結局は税金の無駄遣いと現地への迷惑につながる」と指摘した。

■ 「国民の税金で行く特別な恩恵」——謙虚さと感謝の姿勢が必要

このプログラムは4か月間の宿泊費、光熱費、航空費、教育費など、すべての費用が国民の税金で賄われる特例的な事業である。

学生が個人的に負担するのは食費と一部の交通費程度にすぎない。

したがって、参加者は自分が「国家の支援を受ける受益者」であることを自覚すべきだ。

外交官候補試験の合格者や日本の国費留学生にさえ与えられないほどの支援を受けているのだから、謙虚な姿勢で現場に臨むべきだというのが現地関係者の共通した意見である。

「誇りを持つことは大切だが、過剰な期待や待遇を求める姿勢は、学びの本質を見失わせる。

日本文化を謙虚に学び、比較を通じて視野を広げることこそが真の目的であるべきだ。」

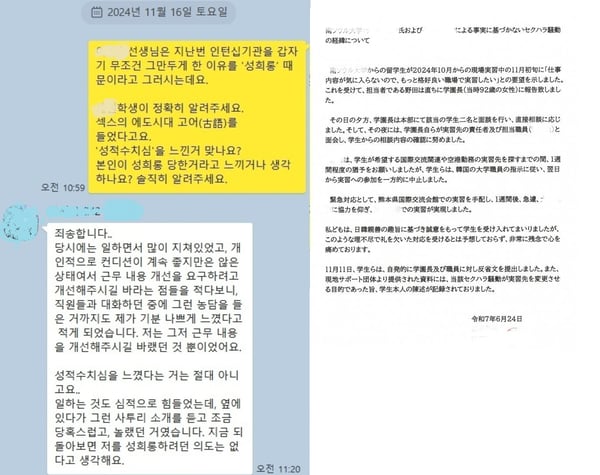

■ ‘가짜 성희롱 소동’… 대학의 무책임한 대응이 부른 파문

2024년에는 충남지역의 한 4년제 대학이 파견한 학생이 실습기관 변경을 요구하기 위해 ‘성희롱 피해’를 조작한 사건이 있었다.

현지 교육기관은 즉시 사실 확인과 조치를 약속했으나, 해당 학생은 다음 날부터 무단결근을 하였고 해당 대학교 담당직원은 “인권위원회에 신고하였다”고 위협한 것으로 알려졌다. 조사 결과, 주장은 모두 허위로 판명되었다.

그럼에도 불구하고 교육당국은 적절한 행정조치를 취하지 않았다. 심지어 이 대학은 2025년에도 동일한 직원이 담당자로 지정되어 여전히 다수의 학생을 일본에 파견하고 있다. 이 사건으로 인해 일본 입국관리국은 한국학생에 대한 문화활동비자 심사 절차를 한층 강화했고, 현지기관은 관리 부담이

가중되었다.

■ 「偽のセクハラ騒動」——大学の無責任な対応が招いた波紋

2024年には、忠南地域のある4年制大学から派遣された学生が、実習機関の変更を要求するために「セクハラ被害」を捏造する事件が発生した。

現地教育機関はすぐに事実確認と対応を約束したが、当該学生は翌日から無断欠勤を繰り返し、大学の担当職員は「人権委員会に通報した」と威圧的な態度を取ったとされる。

調査の結果、その主張はすべて虚偽であることが判明した。

それにもかかわらず、韓国教育当局は適切な行政措置も取らなかった。さらにこの大学は2025年度も同じ職員が担当者に指定され、多数の学生を日本に派遣している。この事件を受け、日本の入国管理局は韓国学生に対する文化活動ビザの審査を一層厳格化し、現地機関の管理負担が増大した。

2024년도에 16주일현장학습에서 가짜성희롱 사건이 있었다. 충남지역 4년제 대학교 직원이 실습기관을 바꾸려는 목적으로 '성희롱 소동'을 일으켰고 인권위에 신고했다고 위협하는 일이 있었다. 전부 거짓말이라는 것이 밝혀졌음에도 불구하고 한국장학재단은 적절한 조치를 취하지 않았고, 2025년에도 해당대학의 같은 대학의 동일한 교직원을 통해 가장 많은 정부예산이 배정됐다.

■ 개선 방향 다섯 가지 — “이제는 질적 전환이 필요하다”

1️⃣ 의욕과

관심 있는 학생만 선발해야 한다.

실적을 위한 형식적 모집은 중단하고, 일본 취업과 문화교류에 진정한 관심을 가진 학생 중심으로 운영해야 한다.

2️⃣ 일본어능력 N3 이상을 철저히 지켜야 한다.

N4~N5 수준 이하의 학생을 보내는 것은 본인에게도, 국민세금의 효과적인 집행 측면에서도 낭비다. 이 프로그램은 이미 취업활동이 아니라 일본 문화체험과 학습의 성격을 지니는

만큼, 참가자의 일본어 능력은 최소 N3 이상으로

엄격히 심사해야 한다. 각 대학의 '자체선발기준(어학시험)에 맡기는 것은 공정하지 못하다. 공인된 일본어능력시험 점수를 제출받아 엄격히 적용해야 한다. JPT시험의 경우 매달 실시되고 있고 각 대학이 희망하면 수시로 가능하다. 언어적 소통이 확보되어야만 현장체험의 의미가

살아난다. 현지교육의 목적은 '어학연수' 가 아니다. 아울러 대학 1~2학년생에게도 참가 기회를 확대함으로써 지방 거점대학의 우수 학생이나 서울 주요 대학의 학생들도 균형 있게 참여할 수 있도록 해야 한다.

3️⃣ 출국 전

사전교육 강화.

참가 목적을 명확히 하고, 감사와 책임의식을 심어주는 인성·윤리 중심의 교육이 필수다.

4️⃣ 프로그램

구성의 다층화.

‘2개월 교육 + 1개월 현장실습 + 1개월 자율과제 및 발표(수료식)’의 구조로 개편하여, 단순 체험이 아닌 학습형 모델로 발전시켜야 한다.

5️⃣ ‘수혜자

자기부담’ 인식 강화.

귀중한 국민세금이 투입된 사업임을 학생들에게 교육하고, 감사와 책임의식을 갖게 해야 한다.

■ “실적이 아닌 성숙으로”

21년째 이어지는 한국 교육부의 16주 해외현장학습은 ‘양적 실적’에서 ‘질적 내실’로 전환할 시점에 와 있다. 참가자 한 명의 태도, 대학 한 곳의 무책임이 국가 전체의 신뢰로 이어지는 사업의 명운을 좌우한다.

이제는 숫자가 아니라 내용으로 평가받는 프로그램, 그리고 국민이 안심하고 자부심을 느낄 수 있는 진정한 교육교류 모델로 거듭나야 한다.

■ 改善の方向——「今こそ質的転換が必要だ」

① 意欲と関心のある学生のみを選抜すること。

実績のための形式的募集をやめ、日本就職や文化交流に真の関心を持つ学生を中心に運営すべきである。

② 日本語能力N3以上を厳守すべきである。

N4〜N5レベルの学生を派遣することは、本人にとっても、国民税金の有効な執行面でも無駄である。このプログラムはすでに就業活動ではなく、日本文化の体験と学習を目的とする性格を持っているため、参加者の日本語能力は最低でもN3以上で厳格に審査すべきである。各大学の「独自選抜基準(語学試験)」に任せることは公平ではない。公認された日本語能力試験のスコアを提出させ、厳格に適用すべきである。JPT試験は毎月実施されており、各大学が希望すれば随時受験も可能である。言語的なコミュニケーションが確保されてこそ、現場体験の意義が生きてくる。現地教育の目的は「語学研修」ではない。言語的なコミュニケーションが確保されてこそ、現場体験の意義が生きてくるからだ。

さらに、大学1〜2年生にも参加の機会を広げ、地方拠点大学の優秀な学生や首都圏主要大学の学生もバランスよく参加できるようにする必要がある。

③ 出国前の事前教育を強化すること。

参加目的を明確にし、感謝と責任意識を育てる人格・倫理中心の教育が不可欠である。

④ プログラム構成の多層化。

「2か月の教育+1か月の現場実習+1か月の自主課題および発表(修了式)」という構造に改編し、単なる体験ではなく学習型モデルに発展させる必要がある。

⑤ 「受益者としての自己負担」意識の強化。

貴重な国民税金が投入された事業であることを学生に教育し、感謝と責任の意識を持たせるべきである。

■ 「実績ではなく成熟へ」

21年間続く韓国教育部の16週間海外現場学習は、今まさに「量的成果」から「質的充実」への転換点に立っている。

参加者一人の態度、大学一校の無責任が、国家全体の信頼に直結する事業の命運を左右する。

今こそ、数字ではなく内容で評価されるプログラムへ、そして国民が安心し誇りを持てる真の教育交流モデルへと生まれ変わるべき時である。